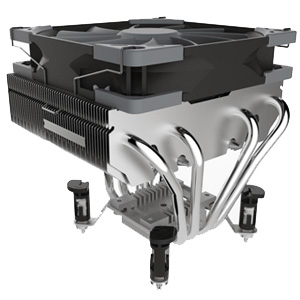

●新たに購入したクーラを下に並べてみました。

ファンサイズが120mm、140mmが我が家では当たり前になり、何の違和感もなくすべてのPCに付いています。

ちょっと前に、PentiumIIのCPUを捨てましたが、純正のクーラーファンは40mm程度でした、最近でかいファンに目が慣れていたせいかまるでオモチャのような感覚に襲われ、「慣れというのは怖いモンだ」とつくづく思う今日この頃です。

ベンチマークをやっている暇がないんですが、もうじき恐怖のゴールデンウィークが来ますので、恐らくどれかのPCが不調に陥り、何らかの新調作業が来ると思われますので、余りパーツで実験環境が作れるかも知れません。こうご期待!?。

|

|

●下には、デュアル化=高発熱化 みたいなことを書きましたが、時代は省エネみたいで、Core2Duoの45nmモノなどは、すごく発熱が抑えられており、お化けみたいなクーラなんて必要なくなっています。 ●最近ショップで目に付くのがCPUクーラです。 CPU市場はデュアルコアの出現で今まで以上に処理能力の向上を目指した形となっていて、処理能力の向上=発熱の増大という図式がますます明確になっていているような気がします。 |

Thermaltake Big Typhoon |

Peintium-D 930 3.0GHz LGA775 (120mmFAN) Superpi 35℃→36℃ 120mmファンの恩恵か、冷却効果は抜群です。 |

Scythe 峰COOLER |

Pentium4 530 3.0GHz Socket478 Superpi 48℃→60℃ 見た目には良く冷えそうなんですが、100mmファンの回転が低く、更に筐体内のエアフローとは直交する形で付いていますので、この点でも不利かも知れません。 120mmファンに交換してみました。 Superpi 48℃→54℃ 筐体内部温度がかなり高めなので、これ以上は無理でしょう。 |

Scythe XP-90C+鎌風の風 |

Pentium4 Prescott 3.0GHz Socket478 80mmFAN Superpi 38℃→49℃ 全銅製で良く冷えそうですが、80mm(1800rpm)ファンでは風量が不足しているようで、見た目ほどは効果がありませんでした。 と言うわけで早速90mm(2000rpm)ファンに交換。 Superpi 38℃→44℃ |