■前置き

とても長い前置きですが、電気とか電子とか制御とかの私のルーツとなった部分で、しばしお付き合いください。

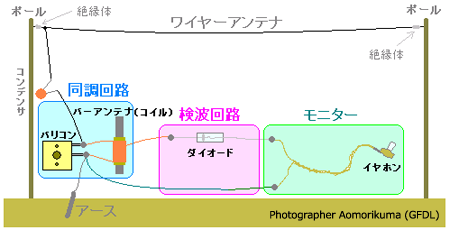

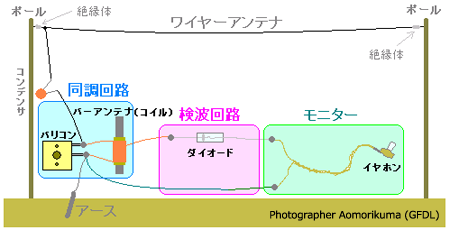

私がこの世界に入るきっかけとなったそもそもは、小学生の頃にハマったゲルマニウムラジオ。

|

ゲルマニウムラジオ |

|

数点の部品で構成され、電池も不要でイヤホンからAMラジオの放送が聞こえてしまうというもので。 これが不思議で堪りませんでした。(ここで検波とか同調とかの仕組みを習得した) 普通の世の中の人々は、真空管式のラジオやテレビを使っている時代でしたが、真空管は発熱や高電圧の問題で小学生にはとても扱いきれませんでした。

小学生高学年になると、トランジスタを数個使用したラジオをキットで購入して半田付けして聞いていました。(ここでは高周波検波とか音声信号増幅とかを習得した) |

そうこうしているうちに世の中はデジタルの話しがチラホラと出だし、増幅回路のはずだったトランジスタを飽和状態で使用し、1(Hi)を記憶するというアナログの世界では全く考えられない暴挙が常識となり、アナログの微妙な回路構成からは考えられない単純な回路を無数に積み重ねていくというデジタル回路が電気電子業界を席巻する時代に突入するのです。

|

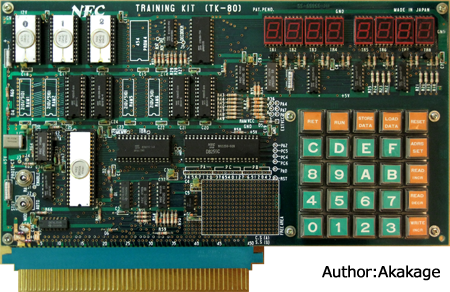

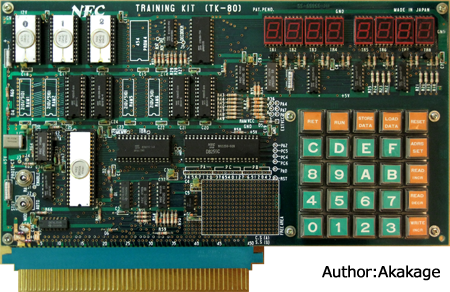

TK-80 |

|

デジタル回路の単純さが功を奏し、高集積化がどんどん進行し多数のロジックICが世の中に出回るようになります。 そのうち、TK-80 (NEC製)というワンボードマイコンが販売されるようになりましたが、当時の1か月分の給料に匹敵するような価格で7セグメント表示器8ケタと16進キーを買って一体何が出来るんだろうと、甚だ疑問でした。

私は当時20歳、いかにも使い道のなさそうなTK-80から市場は一向に発展せず、私もしばらくは様子見状態。 |

|

4トラ38 (RT-2044) |

|

アナログ単音シンセ (YAMAHA CS-30) |

|

社会人になった私は、それなりにサイフも楽になったので当時ブームだったオーディオにハマり、その世界では結構有名な長岡先生の本や雑誌を買い漁り、自作スピーカにのめり込んでいきます。

同時に単音シンセサイザ、4トラック38のオープンデッキ、TEACのカセットデッキ、アクティブミキサーなどを買い込んで、多重録音などをしていました。

|

アクティブミキサー (MX-8) |

|

| BOSS KM-60 |

|

.png) |

'79年頃の自室

Pioneer RT-2044, TEAC A-460/FF50, BOSS KM-60, SONY MX-8, YAMAHA CA800II/CS-30 など |

|

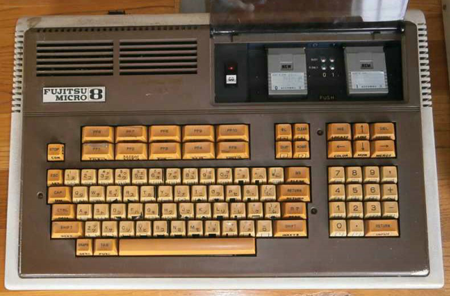

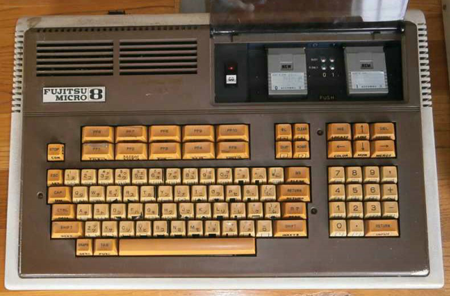

FUJITSU FM-8 (8ビットマイコン) |

|

TK-80から苦節5年、今のPC業界からは考えられないほどの長い時間を費やして、やっとまともなPCが発売されることに。 「富士通 FM-8」は当時(1981年)としては画期的な躍進を遂げたPCです。

TK-80以降でフルキーボードを積んだものには「NEC PC-8001」が先行していましたが、グラフィックが貧弱であったりCPUがZ-80系で気に入らなかったりで躊躇していたのです。 FM-8はCPUに68A09を採用し、グラフィック用に6809をもう1コ使うなどして、8ビットPCでは本格的な使用に耐えうる製品でしたので、発売アナウンスとともに予約購入したのですが、出荷には紆余曲折あったらしく実際に入手できたのは7か月も先の年末でした。 |

パソコンを買った目的の1位にはパソコンで音楽を自動演奏させること。 前出の「YAMAHA CS-30」が単音シンセなので多重録音にも限界があると言うもんで、FM-8で解決できるのでは?と考えていました。 ところが、こちらにも問題が・・・ FM-8には音源がないのです。 と言うか2018年の現代でも音源を標準で積んだPCなどないのですが、音程や音色・テンポなどを符号化して記憶する仕組みさえないのです。

|

イマドキの音源 ROLAND / SYSTEM-1M |

|

後にMIDI規格が制定され、楽譜を符号化して記憶する方法、音色などの音源データを符号化する方法、外部機器に音楽データを転送して演奏する方法などが一般化するようになるのですが、これらは1990年代に入ってからのことです。 |

ここで、世の中に先行してPCと音楽の接続インターフェースを考案しようとしないのが凡人の私の所行。

で、私は何をしたかと言うとFM-8の仕組みを徹底的に解剖、BASIC-ROM領域を切り離すと実はRAMが隠れていて64KB FULL RAMを活用することが可能となり、IPLを解析・改造してDISK-BASICをRAM領域にロードして動かしてみたり(これってDOSって言うことなんだけど)、自作の単漢字変換ソフトを作ってワープロソフトもどきを実現したりしていました。 FM-8には漢字ROMが搭載されていて、当時としては高解像度(640×200)の画面上に漢字表示ができたのです。 |

.png)